(毎日新聞北海道発行所報道部長 竹内 義昭 昭和48年発行)より抜粋

島の大きさは、東北六県に新潟県を加えたほどで、面積は78,512平方キロメートル、列島の総面積の21%を占める。

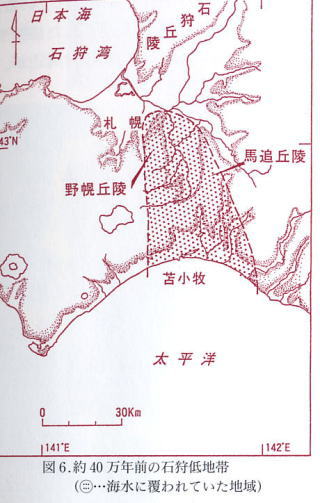

石狩と苫小牧を結ぶ、石狩低地帯を境界線として、南部は気候も東北地方に似ており植物相もブナ、アスナロ、コナラ、アケビ、ヨシノザクラなど東北と同じものが目立つ。

北海道は原始自然の申し子でもある。 先住民の生活ぶりにもそれがよく表れていて、南部で植物文化、北部には狩猟生活を主とした動物文化ともいうべきものが遺されている。

「蝦夷ヶ島」の成り立ち

北海道と名づけられたのは1869年(明治2年)のこと。わずか百余年前のことで、それ以前は「渡島」(わたりしま)「越渡島」(こしのわたししま)、十二世紀以後は「蝦夷ヶ島」「蝦夷ヶ千鳥」などと呼ばれていた。

太古の時代の地形はカラフト(樺太)やシベリア大陸と地続きだったといわれ、マンモスやトナカイ、キツネが渡ってきた。

先住民族は、これらの動物を追ってきたとみられ、北海道は今のような太平洋の孤島ではなかったのである。少なくとも洪積世最後の大氷河期だろうと推測されている。或いはもっと以前に先史時代が始まっていたかもしれない、今の段階ではその確証はまだない。

(洪積世 こうせきせい 地質年代区分のひとつ。新生代第四紀の前半。更新世のこと。 更新世 こうしんせい 地質時代、約164万年〜約1万年前までの一区分で、第四紀の前半にあたる。洪積世、最新世、氷河時代ともよばれる。ホモ・エレクトゥス(原人)が出現し、現代人の段階まで進化した時代であり、考古学上の編年では旧石器時代と縄文時代草創期に相当する。

日本の第四紀地層=日本アルプスや北海道日高山脈には氷河が発達していた証拠として、浸食谷がのこっている。第四紀には、日本列島ではげしい地殻変動がおこった。現在の山脈、盆地、火山、海底地形などは、ほとんどが第四紀にあった変動の影響を大きくうけている。この原因についてはよくわかっていないが、日本列島に東西方向の強い圧縮力がはたらくようになったためであるといわれている。

大陸と日本列島が陸続き=現在から、約2万年前の最終氷期の最寒期には、海面は全世界で120m以上も低下しており、日本列島も、津軽海峡の一部、宗谷海峡、瀬戸内海の大部分などが陸続きで、アジア大陸ともつながり、現在の日本海は、ほとんど塩湖だったと推定されている。このとき、多くの動物が渡来し、日本の生物相に大きな影響をあたえた。約1万年前からの完新世になって、平均気温が高くなり、海面が上昇し、現在の海陸分布ができあがった。![]()

その時代、つまりウルム氷期の北海道は、

高い山は全て万年雪や氷期に覆われ、海は海水が減り、海峡は極端に浅くなっていたはずである。 したがって、陸地が拡大されたウルム氷期の海面低下は100m以上といわれているから、現在の間宮海峡(最水深100m)や宗谷海峡(最水深部60m)は、海底が表れて陸地となり、シベリア大陸―カラフト―北海道は完全に連結し、また津軽海峡(最水深部140m)も干潮時には泳いで渡ることが出来たかもしれない。 冬になれば恐らく海峡は氷結したことだろう。その氷の上を動物や人が往来したに違いないこの氷期に、先史時代が始まったということは容易に想像できる。

先史文明の波は大陸が中心だから、年中陸続きだった北部の道のりが選ばれたと推測される方が理解しやすい。

いくら海峡が浅かったとはいえ、水深20〜30mの津軽海峡を渡るのは楽ではないし、氷結したときにしか渡れなかったと考えるなら、文明の伝播力は極めて希薄だったはずである。

北海道の先史時代は、北が窓口になり、そして南からも若干の影響を受けたと見るのが妥当のようである。

東アジア文明の中心をなしていた中国から最も遠い距離にあった北海道は、次第に疎外され、文明から取り残された“隔絶の島”となっていった。

先住民の一種族のアイヌが、かなり遅くまで北海道の主人公として原始的な生活を営み、独自の社会や生活を保ちながら、ついに国を形成することが出来なかったのは、この隔絶した時代が長かったからということもできる。

1189年(文治5)、源頼朝の東北征伐が終わると、その支配力は津軽海峡を渡って北海道に及ぼした。この頃は既にアイヌが住んでおり、日本人を「和人」(しゃも)と呼び、アイヌは「蝦夷」と言われた。

その後、松前藩が成立し、日本人は“和人地区”に住み、最初は共存共栄のバランスがとれていたが、次第に対立が生まれ、日本人のアイヌ侵略と何度と無く戦争、謀略が行われて、日本人の支配権が強められていった。

しかし松前藩が北海道を治めるには、この島はあまりにも大きかったし、世界の目が日本に向けられると、北辺の防衛は日本にとって重要な課題となり、江戸時代の中期、北海道は松前藩という小さな枠を超えて、日本全体の課題になっていった。 “化外の島”といわれた蝦夷ヶ島がここで初めてクローズアップされる。幕末に箱館が開港すると、一気に西洋の近代文化が流入して、“文明の先進地”というスポットを浴びるのである。

当然のことながら、それまでの住めない島が開拓の対象となった。しかしその戦いは容易なものでなく、明治開拓は血みどろの歴史にいろどられる。

そしていまもなお、その開発の課題は停まることなく、道民は新しい世界の開拓に立ち向かっている。

北海道についてよく言われるのは、伝統の絆がないということ、また明治以後、積極的で合理的な精神を支えに、本州とは異なった文化を醸成させることだといわれてきた。

北海道があらゆる面で日本列島並みに遇されてから、わずか百年余り、言い替えれば「ほっかいどう」と命名され、真の北海道づくりはこれからであろうし、道民性を示す新しい核もまた、この過程の中で生まれてくるだろう。

島の大きさは、東北六県に新潟県を加えたほどで、面積は78,512平方キロメートル、列島の総面積の21%を占める。中央に大雪山系、北部の名寄盆地を挟んで東側に北見山地、西に天塩山地が南北に走り北海道全体を東西に分けるように、日高山系がやはり南北に走っている。

海岸線は湾入屈曲が少なく、土壌は低湿泥炭地、火山灰地、酸性重粘土の特質を持っている。しかし、鉱物資源の石綿、マンガン鉱、水銀の埋蔵量に恵まれているほか、森林資源は面積で北海道の半分を占め、総蓄積量の五億三千万立方メートルは、列島の28,6%にあたり、豊かな自然が息づいていることを物語る。

石狩と苫小牧を結ぶ、石狩低地帯を境界線として、南部は気候も東北地方に似ており植物相もブナ、アスナロ、コナラ、アケビ、ヨシノザクラなど東北と同じものが目立ち、杉の木立も見られる。

東または北部に入ると、亜寒帯植物のエゾマツやトドマツが次第に増え、更に進むと、針葉樹林帯に変わってくる。

そして白樺林の美しい木肌と対照的な黒い樹海は、北海道の特色のひとつとなっている。

また北海道は原始自然の申し子でもある。 先住民の生活ぶりにもそれがよく表れていて、南部で植物文化、北部には狩猟生活を主とした動物文化ともいうべきものが遺されている。

|

|

|

| 札幌大学木村先生 |

| 私の好きな風景 | ||||

| オホーツク海沿岸 | 風景ー1 | 風景ー2 | 知床岬 | 紋別・佐呂間 |