擦文文化の住居とオホーツク文化人

サハリンアイヌの住居の謎

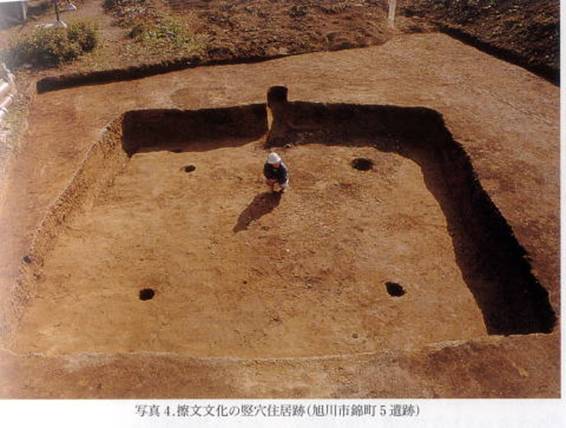

江戸時代には幕吏らが調査のためしばしばサハリン(樺太)へ派遣されたが、そこから彼らの目を引いたものにサハリンアイヌの冬の住居、即ち「穴居」や「穴巣」などと記された竪穴住居がある。

当時すでに北海道でも竪穴住居は使われていなかったから、幕吏らははじめて見る異境の風変わりな住居に強いエキゾシズムを感じたようだ。

1808(文化5)年の間宮林蔵「北夷分界余話」などに見られる。

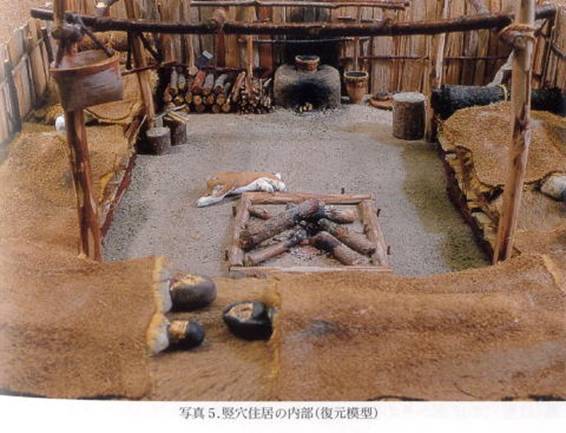

基本的には地面を深さ1m前後四角に掘り下げ、屋外に通じる煙道を壁に堀崩してカマドを設けるとともに、4本の柱の外周にムシロなどを敷いて寝床とし、その内側を土間とするものであった。

サハリンアイヌの竪穴住居が、擦文文化のそれとよく似たものであることは、注目されてが、この着想があまり議論されなかった。

北海道では擦文文化以降平地住居が普及し、竪穴住居の伝統が中世の間には絶えてしまったと見られるのに、サハリンでは何故近世まで竪穴住居が生き残ることになったのか、という疑問が存在した。

サハリン研究者によって、11世紀以降、擦文人がサハリン南西岸に点々と足跡を残していることが明らかになってきた。

サハリンへの擦文文化の波及を、北海道の日本海沿岸の人々が交易の前線基地を拡大していったものと理解できる。

つまりサンタン交易(18〜19世紀にアムール川流域とサハリンで先住民が中心になって行った中国や日本相手の交易)の原型のようなものが当時既に出来つつあったと考えられる。

19世紀まで、当時の日本では大陸の黒竜江(アムール)下流域を山丹といい、そこに住む人をサンタン人と呼んだ。そして、この人達が樺太(からふと)に渡り、樺太や北海道のアイヌとの間に展開した交易をサンタン交易といった。

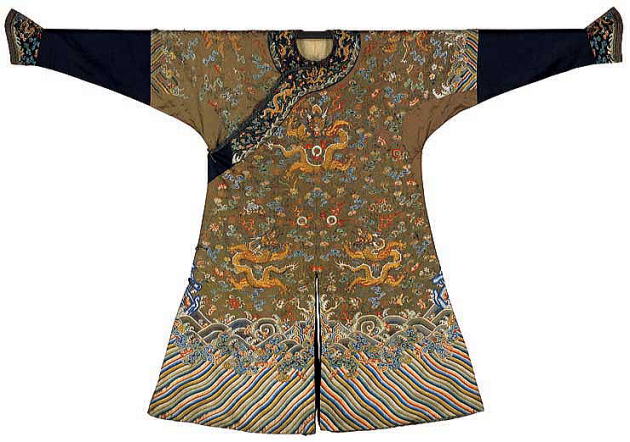

当時、鎖国中であった日本では東西からの貿易品は全て長崎を通じて入ってきていたが、北では独自の交易が行われていた。豪華な清朝の絹織物をもたらす北方貿易は、当時未知の世界だった北方に人々のロマンを抱かせ、流入された清朝の官服は蝦夷錦と呼ばれもてはやされた。アイヌの長は龍紋入りの蝦夷錦を社会的地位にいるシンボルとして、和人の接遇や儀礼の折に晴着として着用したといわれている。一方、松前藩は蝦夷錦を幕府への献上品、あるいは諸国の大名への贈答品として、松前藩の存在をアピールするために活用した。

蝦夷錦(山丹服) エゾニシキ(サンタンフク)

丈142.0 裄107.0 (cm)

絹地(繻子地)に金糸、銀糸、染色糸で龍、瑞雲、卍字、花、蝙蝠、波涛の紋様の細密な刺繍が施してある。裏には手引白木綿地と水色絹地が用いられている。

擦文人は、サハリンに遅れて千島にも進出しており、これにはラッコ皮の入手が関わっていた可能性がある。

擦文時代後半の社会は活力に満ち、次々と活動の範囲を拡大しつつあった。

中世の本格的な移住に先駆け、既に11世紀から擦文人がサハリンに前線基地やコロニーを築いていたとすれば、擦文文化の住居伝統がサハリンで継承された可能性は、簡単には否定できないことになる。

奇妙なカマドが意味するもの

勿論擦文人が進出した当時、サハリンは無人の地だった訳ではなく、オホーツク文化人が暮らしていた。

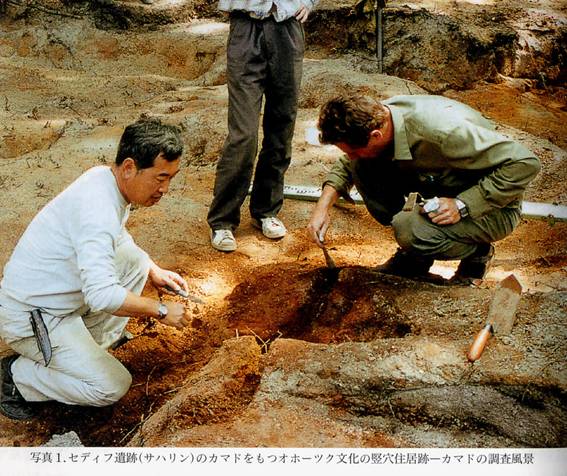

ユジノサハリンスクの東にあるセディフ遺跡では、カマドを持つオホーツク文化の住居が見つかっている。

本来オホーツク文化の住居にはカマドが無いから、これは擦文文化の影響によるものと思われる。

住居のかたちは擦文文化の四角形ではなく、オホーツク文化に固有の五角形だった。

面白いのは、この住居のカマドが擦文文化とは違って竪穴の角に斜めに作られていた。

その頃サハリンから北海道にやってきたオホーツク文化人の住居も枝幸町ウエンナイ遺跡で見つかっている。 これは四角形の竪穴にカマドをもち、一見したところ擦文文化の住居だ。しかしよく見ると、セディフと同じくカマドが竪穴の角に斜めに設けられており、こうした例は擦文文化には存在しなかった。

サハリンの研究者が、サハリンの擦文土器がオホーツク文化の遺跡でも見つかることから、両文化人はサハリンで共存していたと指摘している。

確かにカマドの受容の事実を見ても、進出してきた擦文人とサハリンのオホーツク文化人が対立していなかったようだ。

カマドが擦文文化からオホーツク文化へ単に「伝播」したのではなく、オホーツク文化の文脈に変換され、擦文文化への還元が不可能なオリジナルな住居要素として取り込まれていたことだ。

サハリンで接触した二つの文化の人々が、相手の文化に一方的に従属することなく、それぞれのアイデンティティを保って交流していた姿と言えるだろう。

(旭川市博物館学芸員 瀬川拓郎)

(「新北海道の古代」擦文・アイヌ文化)