北方民族の海と舟

北方民族の用いる船としては丸木船の他に板張船、板綴船、皮船、樹皮船などがある。これまでのところオホーツク文化の船そのものが遺跡から出土した例はないが、船を模したと考えられる製品がいくつかある。

|

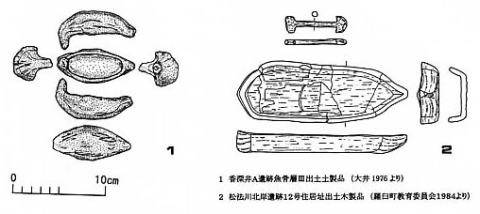

図7 オホーツク文化の舟形製品

1の土製品は船首が棒状に立ちあがることから板綴船もしくは板張船だと考えられている。

2の木製品もその形態から板張船としてよさそうである。香深井A遺跡(礼文町)からは形態のやや異なる船形土製品が他にも出土しているが、うち一点は皮船ないし樹皮船だったと推測されている。

このようにオホーツク文化の船には構造の異なるいくつかの種類があったらしい。

また、弁天島遺跡と鈴谷貝塚出土の針入れにみられる線刻では、船の上に短い縦線が描かれており、人間を表したものだと考えられている。

そうだとすれば、それぞれ七〜九人乗りであり、オホーツク文化には少なくとも数人から十人程度が乗れる大きさの船が存在したと推測される。

今日、北海道の特産品といえばさまざまな海の幸を連想する人も多いだろう。オホーツク海とサロマ湖に面し、常呂川が流れる常呂町は、中でも漁業に適した土地だということができる。かつてここに暮らしたオホーツク人もまた、オホーツク海の豊かな恵みを巧みに利用して生きていたのである。

|

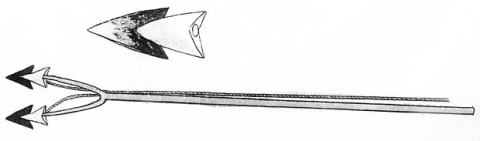

| 図8 『蝦夷器具図式』にみるアイヌの鋸(谷元旦(大塚和義監修)『蝦夷風俗図式・蝦夷器具図式』安達美術 B-37、1991より) |

|

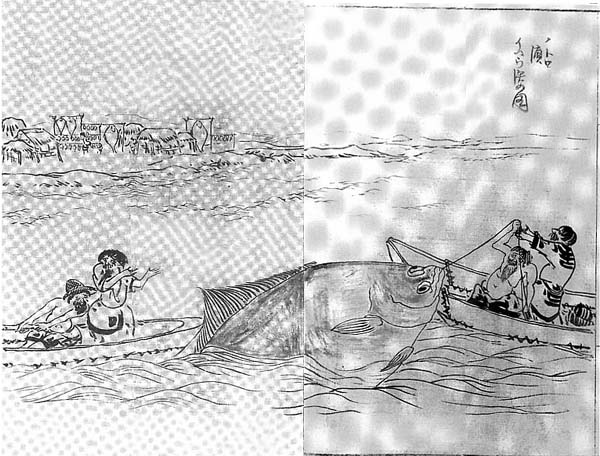

| 図9 『蝦夷山海名産図会』にみるアイヌのオヒョウ漁。ノトロ(網走の能取)浜。(松浦武四郎(秋葉実翻刻・編)『松浦武四郎選集二』北海道出版企画センター図二三、一九九七より) |

|

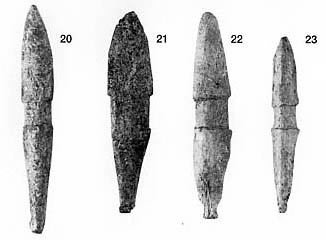

| 写真20-23 銛頭(前田A群) 常呂町など道東で主に出土するタイプの銛頭。中央をめぐる溝に縄を巻き、銛頭を柄に固定する役目と、銛頭を縄でつなぎとめる役目とを兼ねる。素材となる海獣骨の形状により、形に多少の違いがみられる。 トコロチャシ跡遺跡 長6.9cm、6.0cm、6.2cm、5.3cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

|

| 写真24 銛頭(前田B群) このタイプの銛頭としては常呂町で初めての出土例である。銛頭をつなぎとめるための縄を通す孔が体部の中央に2つ並び、そのすぐ下に柄を固定するための縄を巻く溝がめぐっている。頭部が欠けているが、鉄鎌をはめ込むための幅の狭い溝が作られている。尾部は三つに分かれているが、切りこみは浅く装飾的である。 トコロチャシ跡遺跡オホーツク地点 7号竪穴 長9.3cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

|

| 写真25 銛頭(前田C群) 体部の断面形はレンズ形で、抵抗面の幅が狭い。縄を通す孔が中央横方向に通じており、基部には柄を差し込むための凹みがある。この資料は礼文島で発見され大正13年に報告されているものである(八幡一郎1923、「石鏃を附加する骨銛」『人類学雑誌』第39巻第2号:94-95)。 礼文島 長8.5cm 東京大学総合研究博物館蔵 |

|

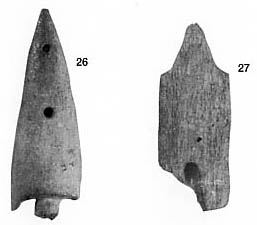

| 写真26・27 銛頭(前田B群・C群) 左が前田B群、右が前田C群の銛頭であるが、いずれも縄を通す孔の部分で折れている。 モヨロ貝塚 10号竪穴 長4.2cm、3.8cm 東京大学文学部列品室蔵 |

|

| 写真28 銛頭(鉤引式) 鉤引式の銛頭で、先端には石鏃をはめ込むための溝が作られている。 モヨロ貝塚 10号竪穴 長7.8cm 東京大学文学部列品室蔵 |

|

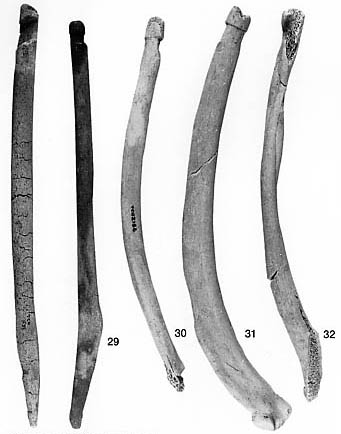

| 写真29-32 結合式釣針軸(ノ字形) ノ字形で三部結合式の結合式釣針軸である。全て20cmを超える大きさで海獣骨製。左側2点(29)は結合状態で出土した接合法の主軸と副軸である。対応する釣針先は出土しなかった。32は海獣肋骨製の接合法の副軸、30、31は交差法の主軸である。 トコロチャシ跡遺跡オホーツク地点 7号竪穴 長23cm、21.5cm、20cm、21.3cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

|

| 写真33 結合式釣針軸(U字形軸) 海獣骨製のU字形軸の未成品。表面は粗く面取りされており、糸掛けや釣針先をはめ込むための溝はまだ作られていない。 トコロチャシ跡遺跡 長18.3cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

|

| 写真34 骨鏃 トコロチャシ跡遺跡オホーツク地点 7号竪穴 長5.5cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

|

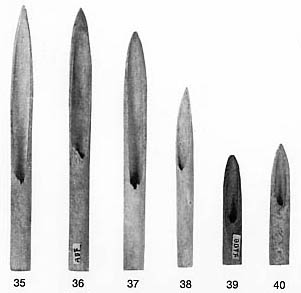

| 写真35-40 骨鏃 オホーツク文化にはいくつかの異なったタイプの骨鏃がみられるが、鳥管骨の一方をまっすぐ切断し、もう一方を斜めに切断して尖らせた骨鏃もその一つである。このタイプの骨鏃は単独で矢尻として使われる以外に、石鏃の中柄として使われることもあったらしい。 モヨロ貝塚 10号竪穴 長9.4cm、9.4cm、8.4cm、6.2cm、4.2cm、3.9cm 東京大学文学部列品室蔵 |

|

| 写真41・42 骨鏃 柄に着けるための加工をもつ骨鏃。左は基部が薄くなるタイプ、右は基部に柄の先端を差し込むソケットをもつタイプである。 モヨロ貝塚 10号竪穴 長8.4cm、3.6cm 東京大学文学部列品室蔵 |

|

| 写真43・44 骨鏃 いずれも基部にソケットをもつタイプである。 モヨロ貝塚 10号竪穴 長3.0cm、1.8cm 東京大学文学部列品室蔵 |

|

| 写真45・46 骨斧 オホーツク文化の骨斧・骨箆・骨鍬などと呼ばれる器種は、突起・抉り・窓などの柄を装着するための加工をもち、一端ないし両端に刃を作った板状の製品である。形態と厚さで分類されているが、その区別は必ずしも厳密ではない。上の2点も含め、これらの大半は機能的には土掘り具であったと考えられる。 トコロチャシ跡遺跡 長16.6cm、23.5cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

|

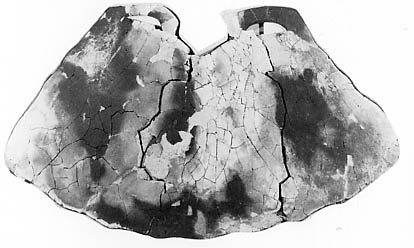

| 写真47 まな板状製品 鯨類の肩甲骨を素材としており、縁は全周にわたって面取りされている。下端両側に把手を作り出していることから「まな板状製品」と仮称したが、用途は不明である。日本列島でこれまでに出土した骨角器の中でも最大級のものであろう。 トコロチャシ跡遺跡オホーツク地点 7号竪穴 長58cm、幅91cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

|

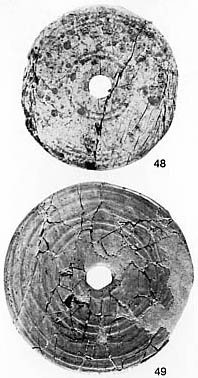

| 写真48・49 クックルケシ状製品 ともに8号竪穴から出土したクックルケシである。表面に同心円を基調とした装飾がみられる。 トコロチャシ跡遺跡オホーツク地点 8号竪穴 直径4.0cm、4.6cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

|

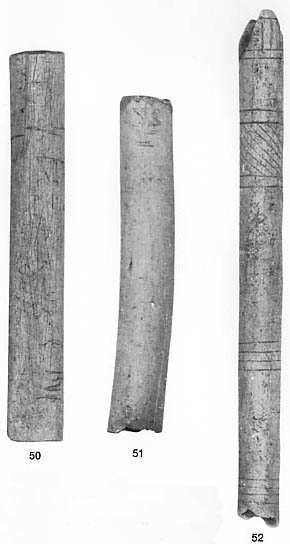

| 写真50-52 針入れ いずれも鳥管骨を切断して作られている。50・51は両端をまっすぐ切り落とすタイプであり、50には刻みが数ヶ所入っている。52は一端を山形に尖らせるタイプで、長さはより長く、線刻による文様が施されている。 モヨロ貝塚 10号竪穴 長9.8cm、8.2cm、13.0cm 東京大学文学部列品室蔵 |

|

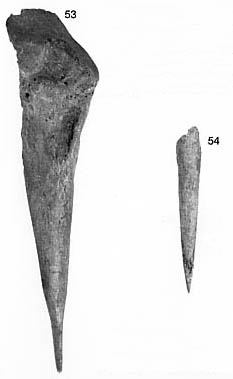

| 写真53・54 刺突具 モヨロ貝塚 10号竪穴 長12.0cm、5.6cm 東京大学文学部列品室蔵 |

|

| 写真55 石錘(有孔) トコロチャシ跡遺跡 長10.2cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

|

| 写真56 角器 エイと釣り針が彫り込まれている。 栄浦第二遺跡 長12.9cm 東京大学常呂実習施設蔵 |

高橋 健

高橋 健