伊達市と虻田町と有珠山と南茅部町

伊達市 だてし 北海道南西部、内浦湾(噴火湾)に面する田園都市。東は室蘭市と登別市に接し、北西に有珠山と昭和新山をのぞむ。気候は暖流の影響で比較的温暖。1972年(昭和47)市制施行。面積は170.25km2(一部境界未定)。人口は3万5864人(2003年)。

札幌市と千歳市に近いため近郊農業が定着している。野菜の生産が盛んで、キャベツやトマト、ピーターコーンなどは「伊達野菜」として特産となっている。そのほか、アイの生産量が日本一である。

この地に最初に移住した伊達家に関する遺跡が多く、町並みの保存をすすめている。伊達邦成(くにしげ)の旧家を利用した開拓記念館があり、市街には城下町風の商店街や武家屋敷風の公営住宅がつくられている。ほかに、キリスト教の伝道とアイヌ文化研究に功績をのこしたバチェラー夫妻記念教会堂、江戸幕府が蝦夷(えぞ)三官寺のひとつとした有珠善光寺、縄文時代の住居や貝塚を再現した史跡北黄金貝塚公園などがある。

戊辰戦争にやぶれた仙台藩一門の亘理(わたり)領主の伊達邦成が、1870年(明治3)自費で家臣らと集団移住したことにはじまる。彼らは洋式農機具を積極的につかうなど先進的な農業を推進した。また、クラーク博士の勧めによりテンサイの栽培導入をはかり、80年には日本最初の官営製糖所が設立されている。明治末期には海陸運輸の要衝、大正〜昭和期には漁業基地や農業基地として産業振興がはかられた。

有珠山 うすざん 北海道南西部、洞爺湖(とうやこ)の南にある火山。洞爺カルデラの一部をなす小型の成層火山で、標高は732m。過去300余年間に8回の噴火をおこしている活火山である。支笏洞爺国立公園の一角を占める。

昭和新山

1943〜45年(昭和20)、有珠山(うすざん)の火山活動によって突然出現した火山岩尖(かざんがんせん:ベロニーテ)。現在も溶岩塔の間から噴気ガスがたちのぼり、赤茶けた岩肌とあいまって自然の脅威をみせつける。手前には昭和新山の観察と調査に半生をささげた三松正夫(みまつまさお)の銅像がたつ。Encarta

Encyclopedia田中正秋/JTBフォト

近年では1977年8月に山頂から噴火し、軽石が上空1万2000mまでふきあがった。その後1週間に20回ほどの爆発があり、山頂付近に3m、山麓(さんろく)にも数十センチメートルの軽石がふりつもり、農地、家屋、交通路、上水道などに被害がおよんだ。翌年にはマグマ水蒸気爆発が発生し、大量の火山灰が放出される。降雨時には軽石と火山灰が土石流となって山麓をおそい、3名の犠牲者が出た。火山活動は82年4月までつづきカルデラが拡大、景勝地でもあった火口湖の銀沼が消失し、有珠新山が生まれるなど、山は大きく姿をかえた。この一連の活動では火砕流の発生はみられなかった。2000年(平成12)3月31日には噴煙が3200mもあがる水蒸気爆発が洞爺湖温泉に近い西麓でおき、その後、北西麓で噴火がつづいた。虻田町や壮瞥町、伊達市などで住民が避難し、中心となる虻田町のほぼ全域での避難解除が実現するのに4カ月かかった。

虻田町 あぶたちょう 北海道南西部、胆振支庁(いぶりしちょう)西部の虻田郡の町。内浦湾と洞爺湖にはさまれた丘陵地からなり、南は伊達市に接する。1938年(昭和13)町制施行。面積は66.85km2。人口は9449人(2003年)。

支笏洞爺国立公園の一中心をなしている洞爺湖の南岸に、道内有数の湯量と温泉街の規模をほこる洞爺湖温泉がわき、周辺の有珠山や昭和新山などをめぐる観光ルートの基地として知られる。大正期の開湯以来、順調な発展をみせた温泉地だが、1977年と2000年の有珠山噴火では大きな打撃をうけ、再整備がおこなわれた。町内就業者の約7割がサービス業など第3次産業に従事する産業構造を形成している反面、野菜や豆類などの栽培と酪農をいとなむ農業と、ホタテガイ養殖を主体とした漁業も盛ん。温泉街にある火山科学館は有珠山に関する資料や記録の展示をおこなう。

国の史跡の入江・高砂貝塚は縄文時代の遺跡である。江戸時代は東蝦夷地のアブタ場所に属し、1799年(寛政11)の幕領化にともなって運上屋はアブタ会所となる。1805年(文化2)には官営の有珠虻田牧場が開設され、馬の生産がはじまった。明治に入るまで役人と牧場関係者以外の居住者はほとんどがアイヌであったが、開拓使出張所の設置などによりしだいに和人が入植。三豊(みとよ)地区では92年(明治25)鉄鉱鉱床が発見され、虻田鉱山の鉱業集落としてさかえたが、1971年の閉山後は静かな農業地帯となっている。

南茅部町 みなみかやべちょう 北海道南西部、渡島支庁(おしましちょう)茅部郡(かやべぐん)にあった町。1959年(昭和34)、尾札部村(おさつべむら)と臼尻村(うすじりむら)の2村が合併して南茅部村となり、同年に町制施行。2004年(平成16)12月1日、亀田郡(かめだぐん)の戸井町(といちょう)、恵山町(えさんちょう)、椴法華村(とどほっけむら)の2町1村とともに函館市に編入された。 函館市南茅部支所 北海道函館市 川汲町1520番地 TEL 01372-2-5111 FAX 01372-2-5110

|

最高級の昆布!遺跡が語るロマン! |

|

||

|

豊かな海、煌く光、美しい自然、そしてそこに暮らす人たちが創り出すWAVE 南茅部町は、平成16年12月1日をもって、函館市と合併しました。この地域は、西暦1677年の開基以来300年有余年を超える歴史を通じ、古くから良質の天然真こんぶの生産地として、更には北海道大謀網(現在の定置網)漁業の発祥の地となり、昭和40年代には我が国最初のこんぶ養殖に成功するなど、常に「豊かな海の恵みとともに」先人の開拓者精神により、道内屈指の漁業基地として発展を続けてまいりました。 |

続縄文文化

恵山文化と周辺文化(伊達市教育委員会)

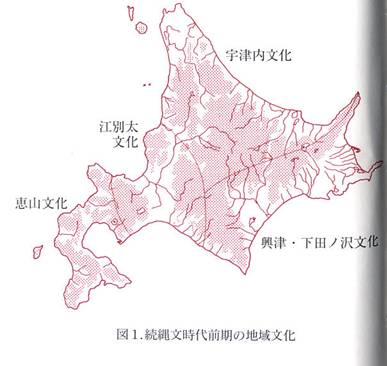

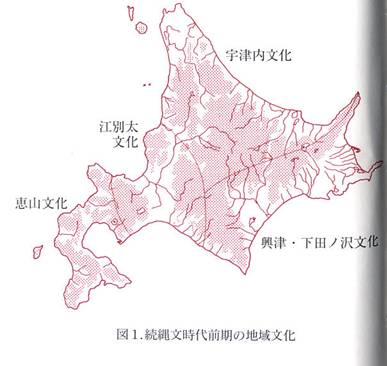

恵山文化は続縄文時代の前期(約2.300〜1.700年前)に、主に北海道渡島半島から石狩低地帯までの地域に広がっていた文化である。

恵山文化の名は、恵山町にある北海道指定史跡恵山貝塚に由来する。

縄文時代以来の地域差の原因は自然環境の違いと共に、道南西部が本州と、道東北部がサハリンなどの北方地域とそれぞれ関係しやすいという地理的環境にあることは明らかである。

更に、両地域の中間に位置する石狩低地帯は、東西の文化が融合される地域であると共に、両者を分断する「文化境界帯」の役割を果たしていた。

恵山文化の南には稲作農耕を主な生業とする弥生文化が本州、四国、九州に広がっている。最近は弥生文化を「大陸系弥生文化」と「縄文系弥生文化」の二つに大別して考える試みがなされている。

恵山文化の南に隣接する文化とは縄文系弥生文化に属する東北地方北部の弥生文化ということになる。

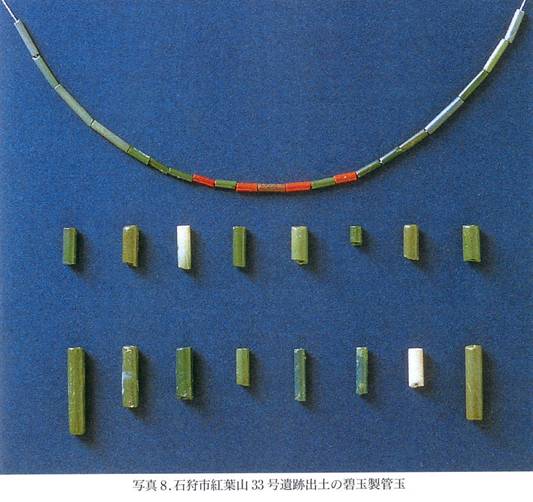

この東北地方北部の弥生文化と恵山文化は土器やその型式変化に類似性が見られるほか、碧玉製管玉の墓への副葬などの共通性も見られる。

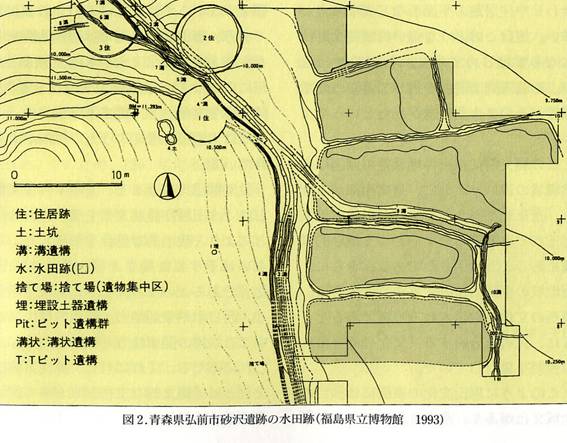

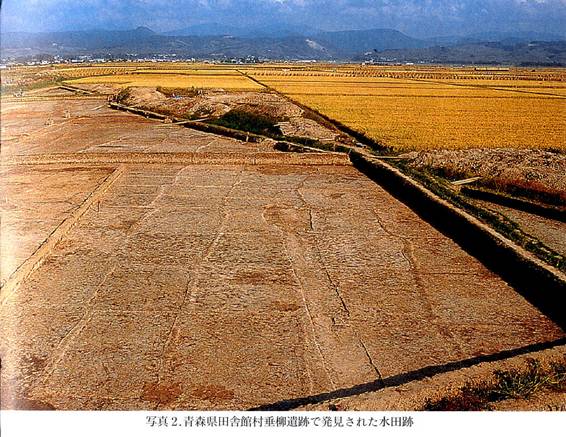

だが、大きな違いは、東北地方北部には青森県弘前市砂沢遺跡や田舎館村垂柳遺跡で水田跡が発見されたように、水稲農耕を生業とする村があったことである。

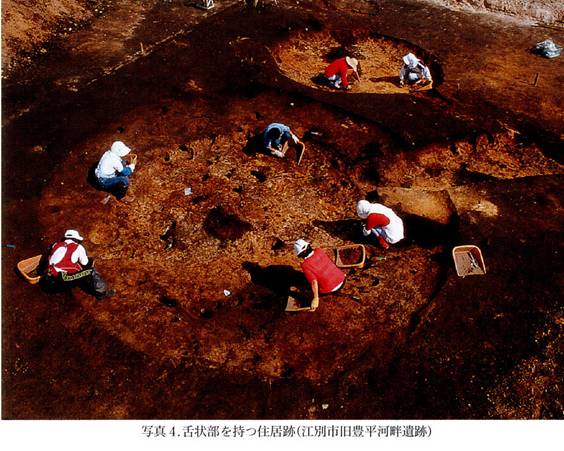

これに対し、恵山文化の村々では、水稲農耕は行われず、狩猟・漁労を主な生業としていたことが多くの貝塚や骨角製漁労具、石製ナイフの存在から判る。

両文化は水稲農耕の受容・非受容の違いとそれに伴う社会変化の違いがありながら、土器や祭祀などは共通している。

このことは縄文時代において両地域は共通文化圏であったことから、農耕文化の波及以後も土器製作技術などの伝統は変わることなく、受け継がれたと考えられるのである。

恵山文化と東北地方北部の弥生文化に挟まれて、例えば、弥生文化らは鉄製品や本州産の装飾品を受け入れているが、砂沢遺跡で行われたような水稲農耕は受け入れてはいない。しかし、雑穀農耕が行われた可能性が高く、僅かではあるが農耕社会的な要素が現れる。

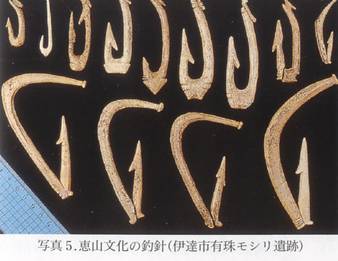

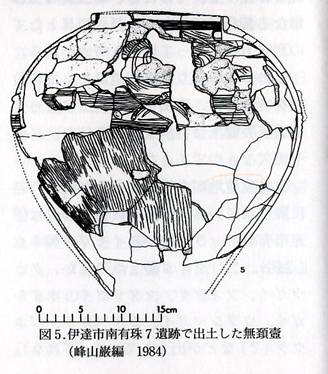

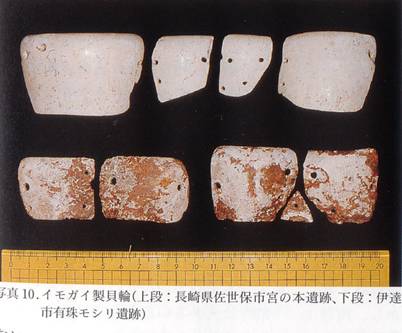

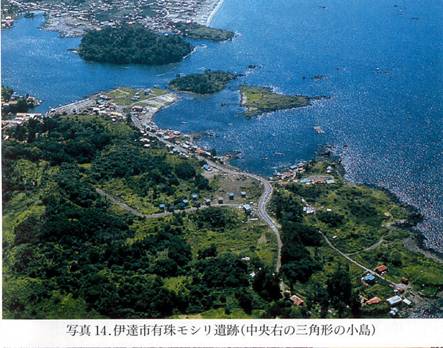

文化の交流は隣接する地域だけとは限らない。伊達市有珠モシリ遺跡出土の南海産のイモガイ製貝輪は恵山文化と九州の弥生文化との交流を示している。

恵山文化の生業

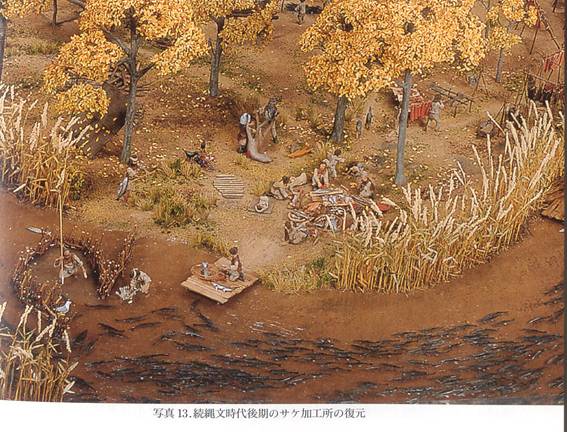

恵山文化の主な生業は狩猟と漁労であり、勿論、採集活動や若干の雑穀農耕も行っているが、縄文時代以上に海への依存度が強くなったと考えられている。

それは、日本海側の海蝕洞窟や噴火湾を中心とした太平洋岸に多くの貝塚が残されていること、釣り針や銛などの漁労具が増加すること、そして、動物解体用とされる定型的な石製ナイフが多く出土することが証拠として挙げられる。

又、遺跡立地は縄文時代後・晩期にもまして砂丘上に位置する割合が多くなることも理由の一つである。

恵山文化に雑穀農耕が行われていたことは炭化種子及び栽培種花粉の出土によって指摘されている。

他地域からもたらされたもの

恵山文化の遺跡では他の地域から運び込まれた品々が多数出土する。

本州以南からもたらされたものとしては佐渡嶋産の碧玉を加工した管玉、南海産のイモガイやマクラガイ、ホタルガイなどの貝製装飾品、そして鉄製品が挙げられる。又、恐らく東北地方北部で作られ、運び込まれたと考えられる弥生式土器や土製紡錘車もある。

原産地が小笠原諸島及び琉球列島に限られている南海産の貝製装飾品は伊達市有珠モシリ遺跡からイモガイ製7点(3組)、テングニシ製1点など。

特に注目されるのはイモガイ製の腕輪で、長崎県佐世保市宮の本遺跡で出土したものと形態が同じであることから、琉球列島で採取されたイモガイが北九州で腕輪として加工され、北海道にもたらされたものと考えられる。

鉄製品としては、続縄文時代前期に限ると道内の11遺跡から15点が出土している。このうち、12点が石狩低地帯以西から出土している。

鉄製品については、本州からのルートのみならず、サハリンを経由した北周りのルートも考えられている。

羅臼町植別川遺跡では鉄製刀子が、鞘(さや)の装飾と思われる銀製品に伴って出土した。本州で銀製品の出土例がない時期だけに、これらは北周りのルートで伝わった可能性が高いとされている。

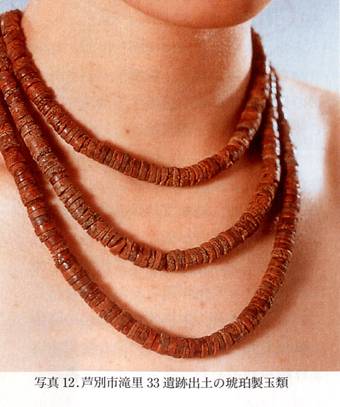

石狩低地帯以東、道東北部及びサハリンからもたらされた可能性が在るものとしては琥珀製玉類が挙げられる。

琥珀製玉類は縄文時代晩期から主に墓の副葬品として出土し、石狩低地帯以東に広く分布している。それが、時期が下がるにつれて、恵山文化圏でも出土するようになる。

恵山文化と東北地方北部の弥生文化の関係は、土器型式や碧玉製管玉の墓への副葬など、縄文時代以来の共通の文化伝統に由来する要素が多い。だが、生業や遺跡立地、墓の形態など社会・文化の根幹に関わる部分が異なっている。

両文化の地域的な区分については、線で区切られるというよりも、むしろモザイク的な状況であり、その濃淡は時期ごとに変化することから、一概に区分できない。

しかし、狩猟採集社会から農耕社会への変化という大きな流れから見ると、この時期の恵山文化と東北地方北部弥生文化の生業の違いは非常に大きな差といえる。

それは、その後における両地域の歴史変遷の違いに表れているからである。

新北海道古代史―2 続縄文・オホーツク文化(野村 祟 宇田川 洋編)