鷲ノ木遺跡群の発掘調査

森町の鷲ノ木地区では、高速道路の建設に伴う事前の発掘で、平成13年から16年にかけて鷲ノ木4遺跡と5遺跡を調査しました。

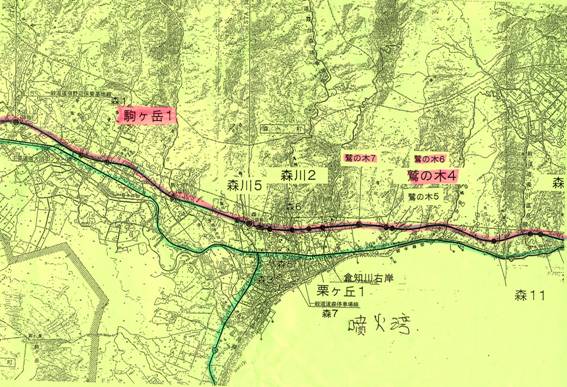

遺跡は森町市街の西方約4キロ、噴火湾沿岸線から約1キロ内陸の標高約50mと約70mの台地上に立地います。

桂川とその支流の上毛無沢川の合流点近くには、鷲ノ木3・4・5遺跡が隣接し遺跡群が形成しています。

高速道路の建設に伴う事前の発掘で、平成13年から16年にかけて鷲ノ木4遺跡と5遺跡の一部が発掘調査されました。

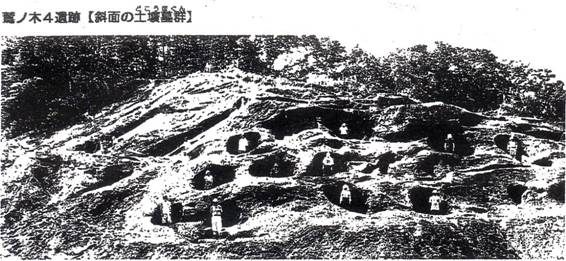

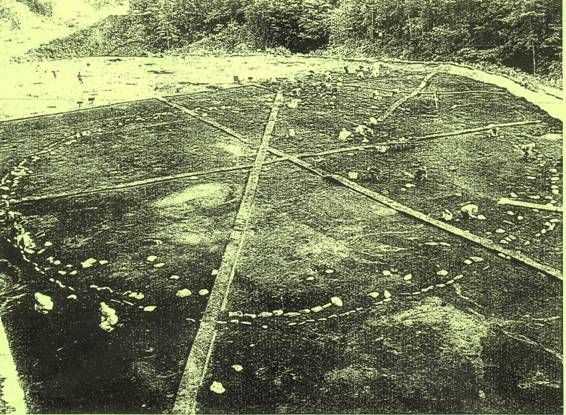

鷲ノ木遺跡からは斜面に造られた大規模な墓地や石垣状配石遺構が発見され、隣の鷲ノ木5遺跡からは、環状列石・ストーンサークルや同時期の共同墓地と考えられる竪穴墓域が見つかっています。

鷲ノ木遺跡群には縄文時代早期から晩期、続縄文時代の約6,000年間の痕跡が断続的に確認されています。

特に縄文時代後期の時期には、大規模な祭祀遺構が集中して発見されています。遺跡は駒ヶ岳の噴火による火山灰で良好な保存状態で発見されております。

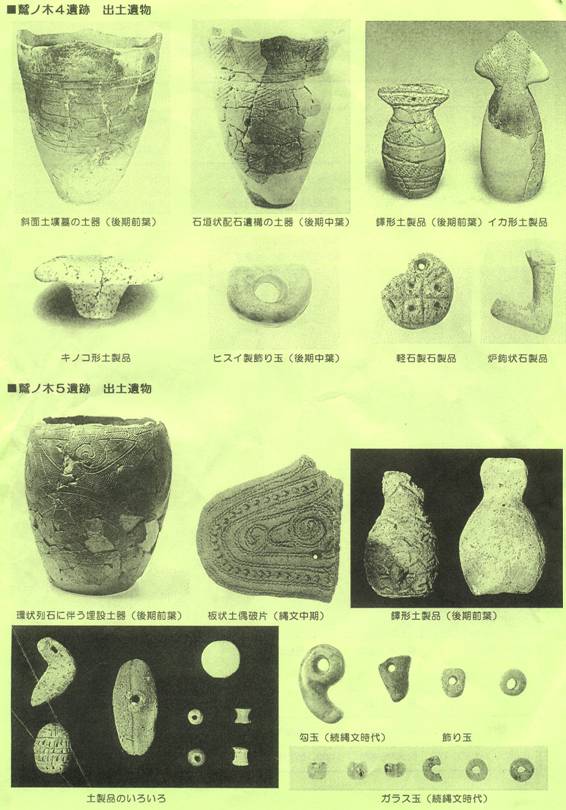

標高約50mの平坦面には、竪穴住居跡や掘立柱建物跡、石垣状配石遺構などと伴にイカ形やキノコ形の土製品が検出されています。又、標高約50〜60mの斜面には土坑墓群が検出されています。

このほか、特徴的な遺構としては、縄文時代晩期の土器塚があり、直径5mほどの範囲に約70個体の土器と伴に石刀やクマの指の骨で作られた装飾品など祭祀的な遺物が発見されています。

鷲ノ木遺跡群は、縄文時代後期の大規模な祭祀遺構が集中し、駒ヶ岳の噴火による火山灰(厚さ約1m、1,640年降灰)でパックされていたため良好な保存状態で発見されており、全国的に見てもとても貴重な遺跡として注目されています。

鷲ノ木4遺跡(斜面の土坑墓群)

土坑墓は地面に掘られた墓穴のことで、ここでは斜面部分に、27基見つかっています。大きさは直径が約1〜2mあり、深さも斜面の上側で2mほどになるものが見られます。人骨は解けてしまい残っていませんが、お墓の中に土器や石器を供えた物や、お墓の上で火を焚いて葬送の儀礼が行われていたのではないかと考えられるものも見つかっています。お墓の中から出土した土器から、約4,000年前の縄文時代後期前葉頃の墓地と考えられます。

鷲ノ木4遺跡・石垣状配石遺構

石垣状配石遺構は、縄文時代後期中葉(約3,500年前)の時期に造られたもので、約35mの長さで石を立てて並べてあります。石の上には更に石が積み上げられ、特殊な石垣状の構造が特徴です。

又、斜面の裾の部分の土を大量に削って平らな面を造りだして石が並べられており、大規模な土木工事をしていた様子が窺えます。

石垣状配石遺構の周辺にも並べられた石が幾つも見つかっており、全体像は不明ですが鷲ノ木5遺跡で見つかった環状列石のように、神聖な場所を区画するために石が並べられたと考えられます。

鷲ノ木5遺跡・環状列石(ストーンサークル)

環状列石は石が三重に丸く並べられたもので、最大径は約37mあり、北海道内で検出されたものでは最大の規模を有します。

環状列石には埋設土器(縄文時代後期後葉、約4,000年前)1基が伴って出土しています。

これまでの調査では、並べられた石の下にお墓が見つかっていないことから、この環状列石そのものは墓地ではなく、石を並べることで神聖な場所を区画して祭祀や葬送儀礼などを行う広場的な場所と考えられます。

環状列石を造る際には、台地上の緩斜面を平らにする大規模な造成工事がなされていることなど、東北地方などの大型環状列石と共通する部分も多く認められ、双方の交流などその関係が注目されます。