石狩低地帯遺跡を遊ぶ

縄文時代の食料資源は、狩猟・漁労・採集の順で表現される。しかし、その比重は採集・漁労・狩猟の順で説明するのが実態に最も近いと思われる。

渡島半島の黒松内地方までは、東北地方と同じブナ林帯が広がり、石狩低地帯までは栗林が見られ、道東北部はシベリア大陸と同じ常緑針葉樹林帯である。

食料資源の主体が採集である場合の生活領域は、植生帯に大きく左右されるようである。

紀元前三世紀頃、弥生文化が青森県に到達し、本州の縄文文化が終わる。しかし、北海道は水稲耕作を行わず、僅かな鉄の道具を取り入れながらも、縄文時代と同じような生活が続いたことから、続縄文時代という独特な時代区分で呼ばれるようになる。

しかし、続縄文時代初頭の青森県と渡島半島の土器は、ともに縄文時代晩期の亀ヶ岡式土器を母体としており、両者に差を見つけることが困難である。又、石器の組み合わせにも大きな差が見られない。

大和朝廷の全国統一が進む中、本州の文物が北海道にも大きな影響を与え、土器の形、文様が変化し、七世紀には擦文式土器が成立する。

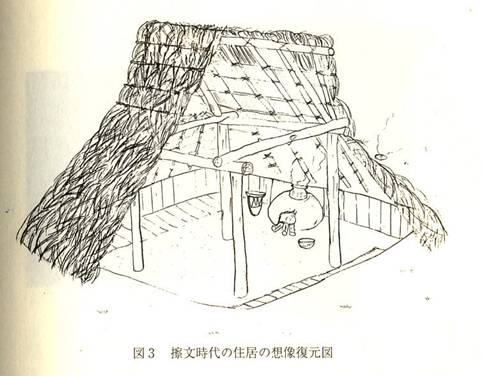

擦文時代となる。 鉄の道具が一般的になり旧石器時代以来の伝統を持つ石器が姿を消し、カマドを使う四角の住居に住み、アワ、ヒエ、キビなどの雑穀栽培も行われるようになる。

(「古代に遊ぶ」加藤邦雄、一部抜粋)

(さっぽろ文庫「古代に遊ぶ」)

小樽市 おたるし 北海道西部、石狩湾に面した都市。後志(しりべし)支庁所在地。天然の良港をもち南に接する札幌市の外港としての役割をはたしており、北海道を代表する商工業都市である。1922年(大正11)市制施行。40年(昭和15)高島町と朝里村(あさりむら)、58年に塩谷村(しおやむら)を編入した。面積は243.13km2。人口は14万7196人(2003年)。

小樽運河と倉庫群

小樽運河は、艀(はしけ)利用のための内港施設として、1914年(大正3)に着工、23年に完成した。周辺には石造りの倉庫が次々に建造され、倉庫と小樽港の間で船荷をさばく艀荷役が隆盛したが、第2次世界大戦後は、埠頭建設や海運の減少によって衰退した。70年代以降、道路建設のため埋め立て計画が実施されようとしたが論議をよび、計画は変更になった。Encarta Encyclopediaオリオンプレス/大西義和

小樽港は、1872年(明治5)に最初の埠頭(ふとう)築造以来、商港として北海道の開拓、発展に大きく貢献し、現在もフェリー貨物を中心に取扱貨物量が多い。湾岸には卸売商、商社、銀行などの建物がならんでいる。工業は、製缶、ゴム靴、水産加工、家具、金属製品などの地場産業にくわえ、銭函工業団地、石狩湾新港地域への企業誘致にもつとめている。

海や山、坂などの変化にとんだ自然環境と、明治末期の建築物が数多くのこる歴史的な町並みを調和させ、保全するため、1992年(平成4)に「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」が施行された。ガス灯にうつしだされる小樽運河や、明治期に一流建築家によって建てられた石造倉庫を利用した小樽市博物館、運河プラザは観光名所となり、おとずれる観光客も増加している。文学作品の舞台になることも多く、小林多喜二、伊藤整などの文学者も生んでいる。北西部高島岬周辺には、オタモイ海岸や鰊御殿(にしんごてん)があり、南東部には朝里川温泉がある。

地名はアイヌ語のオタルナイ(砂地をながれる川)に由来する。江戸時代の享保期(1716〜36)に松前藩が開拓をはじめ、1855年(安政2)に幕府の直轄領となり、69年におかれた北海道開拓使によって小樽港の建設がはじまった。80年の鉄道の開通とともに、石炭の積み出し港として発展した。

余市町 よいちちょう 北海道西部、後志支庁(しりべししちょう)余市郡北部の町。積丹半島の基部に位置し、余市川の河口にあって日本海にのぞみ、東は小樽市に接する。JR函館本線と国道5号が通じ、道央から道南・積丹半島方面への交通の要衝。1900年(明治33)に浜中町、沢町、富沢町、中町、梅川町、琴平町、山臼町(やまうすちょう)、大川町など8町4村が合併して成立。面積は140.60km2。人口は2万3288人(2003年)。

古くからアイヌによるサケ漁やニシン漁がおこなわれ、江戸中期から大正期までは、ニシンの好漁場である千石場所として繁栄した。町内には民謡「ソーラン節」発祥の地の碑がのこる。また町をみおろすモイレ山頂上には、よいち水産博物館があり、千石場所当時のようすをしのばせる漁労具などを展示している。ニシン漁は昭和期になって衰退しはじめ、沖合漁業へ転換がはかられた。現在の余市港は沿岸漁業の基地で、スケトウダラ、カレイ、イカなどが水揚げされ、水産加工業も盛んである。

農業では道内最大の果樹生産地域で、余市川中、下流域の沖積平野はかつては水田が開かれていたが、現在はリンゴやブドウを産する。とくにリンゴは日本で最初に栽培に成功した余市リンゴとして有名。これらの生産物は洋酒や缶詰などに加工される。ニッカウヰスキーの工場は観光客にも人気が高い。

洞窟内の壁に人物や魚などの線刻があるフゴッペ洞窟は続縄文時代(→ 続縄文文化)の遺跡。天然の良港があり、河口に位置するという地理的条件にめぐまれたため、古くからアイヌが居住していた。地名の起源には諸説あるが、アイヌ語のユウオチ(温泉のあるところ)、イオチ(ヘビのいるところ)などに由来するとされる。和人(本州系日本人)の居住もはやくからみられ、江戸中期に松前藩の運上家がおかれ来住者が増加した。旧下ヨイチ運上家の建物がのこり、重要文化財・史跡に指定されている。江戸末期から明治期を通じてニシン漁など、福原家の漁業経営の拠点だった旧余市福原漁場(ふくはらぎょば)も史跡で、復元整備された主屋や網倉などの建物がのこる。1871年には旧会津藩などから移民が集団で入植し、農業経営がおこなわれた。

余市川河口西岸にアイヌの交易の場所のひとつだった下運上家(しもうんじょうや)がある。間口約40m、石葺(いしぶ)き屋根の建物は当時のようすを再現したもの。実際に交易をおこなう居間などをはさみ、写真左手が土間や雑部屋なのに対し、右手には役人用の座敷がしつらえられ、松前藩の蝦夷(えぞ)地経営の拠点ともなった。Encarta Encyclopedia余市町/松野茂男/世界文化フォト

環状列石 かんじょうれっせき 自然の大石を輪のように配列した遺跡。ストーン・サークルともいう。ヨーロッパでは新石器時代(→ 石器時代)の遺跡として大西洋岸に多くみられ、イギリスのストーンヘンジがよく知られている。日本でも縄文時代中〜後期におもに北海道から東北地方にかけてつくられた。祭りやまじないなど宗教的なものに関係あるという説と墓とする説があるが、まだはっきりしたことはわからない。墓であることがかなりはっきりしてきた秋田県の大湯環状列石のほか、北海道の忍路(おしょろ:小樽市や音江(深川市)などの環状列石が有名である。

深川市 ふかがわし 北海道中央部、石狩平野の北端にある都市。石狩川や雨竜川流域の肥沃(ひよく)な大地と、比較的穏やかな気候にめぐまれ、高い農業生産性をほこる。1963年(昭和38)深川町、一已村(いちやんむら)、納内村(おさむないむら)、音江村の1町3村が合併して市制施行。70年に多度志町を編入した。面積は529.23km2。人口は2万6265人(2003年)。

良質米の生産地であるほか、リンゴなどの果樹栽培や酪農、畑作がおこなわれる。新品種開発、ハウス栽培、抑制栽培、観光農業、加工産業などの総合的な観点にたった農業経営をめざす。国見公園、スキー場、ゴルフ場、グライダー滑空場などの施設が整備されている。JRの函館本線と留萌本線は深川駅で、道央自動車道と深川留萌自動車道は深川ジャンクションで分岐する。

縄文後期の墓地とされる音江環状列石(→ 環状列石)があり、国の史跡に指定されている。1889年(明治22)に上川道路(現、国道12号)の中継点のひとつとして音江法華駅逓(おとえぼけえきてい)ができ、95、96年に屯田兵が一已や納内、秩父別(ちっぷべつ)に入植した。また、このころ中心地の深川などに華族の農場がおかれて発展した。

フゴッペ洞窟 フゴッペどうくつ 北海道余市町にある続縄文時代(→ 続縄文文化)の洞窟遺跡(どうくついせき)。積丹半島の東側、余市湾に面した丘陵先端部の通称・丸山の中腹にある。遺跡の周辺は西崎山、地鎮山(じちんやま)、忍路(おしょろ)などの縄文時代の環状列石(ストーン・サークル)が集中して存在することで知られる。

遺跡は砂質凝灰岩の海食洞窟で、1950年(昭和25)に高校生らによって発見され、51年、53年、71年に調査がおこなわれた。洞窟は奥行、幅ともに7m、高さ8.2mで、内部は貝層と灰層が75層も堆積(たいせき)していた。堆積層におおわれた岩壁には、シャーマンと思われる鳥や動物に仮装した人物像のほか、舟、魚、海獣など狩猟や漁労のようすを表現した線刻が多数のこされており、なかには赤いベンガラ(→ 酸化鉄)で彩色されたものもあった。

出土した遺物には、続縄文中期〜後期の土器を中心に、石器、骨角器、装身具などがある。サハリン南部や大陸系の土器のほか、温帯〜熱帯産のマクラガイの装身具もみられ、海をこえた交流のようすがうかがわれる。

1971年の調査では、洞窟の前庭部の発掘がおこなわれ、焚(た)き火跡、鉄製太刀が副葬された墓、シカの肩甲骨の入った土器などが出土した。

岩壁刻画のある遺跡は、日本ではほかに北海道小樽市の手宮洞窟(てみやどうくつ)がある。1866年(慶応2)に発見され、明治期のジョン・ミルンの報告で、その存在は広く知られていたが、長い間、壁面彫刻の真贋(しんがん)や解釈をめぐって論争がつづいていた。フゴッペ洞窟の調査で、同様の彫刻が発見されたことから、その論争にも決着がついた。これらの彫刻は、ともに北東アジアに系譜をもつ、トーテミズムやシャーマニズム的呪術との関連性が指摘されている。

1972年に日本初のカプセル式保存施設が設置され、一般公開されている。国の史跡。

巨石記念物 きょせききねんぶつ Megalithic Monuments 自然のままか、あまり加工しない大きな石をもちいてたてられた建造物。新石器時代〜青銅器時代のものが多く、世界じゅうにある。なかでも西ヨーロッパの巨石記念物は、前4000年にはじまったといわれる。ピラミッドや巨石神殿など、切石による建造物はふくまない。

巨石記念物は大きく4つに分類できる。第1はメンヒル(立石)やモノリス(単石)とよばれるもので、単一のしばしば柱状の巨石。20mをこえる巨大なものもある。この中にインドネシアのスラウェシ島の石人やポリネシア東端のイースター島の巨像(モアイ)などをふくめることもある。

第2はストーン・サークル(環状列石)で、数十個のモノリスを環状にたてならべたもの。イギリスのストーンヘンジに代表されるが、日本では秋田県の大湯環状列石が有名である。

第3はアリニュマン(列石)とよばれる列状のもので、フランスのカルナック列石に代表される。

第4はドルメン(支石墓)で、数個のモノリスを支石とし、その上に大きな天井石をのせた墓の遺構である。ヨーロッパにもっとも多い巨石記念物で、スカンディナビア半島からイベリア半島まで5万基以上ある。一般に石を露出したものをいうが、ヨーロッパでは築造時に土をもって墳丘にした石室墓もふくむことが多く、現在、大半は土をうしない巨石が露出している。それらの中には、遺体を埋納する玄室へ通じる羨道(せんどう)の壁や天井に幾何学模様や自然がえがかれたものがある。ドルメンはヨーロッパだけでなくインド、東南アジアなど世界じゅうにみられ、東アジアでは朝鮮半島を中心に中国や日本にも分布している。

ストーンヘンジ Stonehenge イギリス南部のソールズベリー平野にあるヨーロッパ有数の巨石記念物。新石器時代後期〜青銅器時代(前3000〜前1000年頃)のもので、中心となる巨石群は中央の聖壇石とよばれる方形の平石とそれをかこむ3重の列石で構成されている。

外側の円状列石は直径が30mあり、30個の巨石をたてならべ上部に横石をおいている(サーセン・サークル)。この内側にブルー・ストーン・サークルとよばれる同心円状の立石が、さらに聖壇石を直接かこむように、ストーンヘンジ最大の構造物であるトライリソンがある。トライリソンは巨石2本をたて、上に横石をおいた高さ7mほどのもので、5組を馬蹄形に配置している。

さらにこれらの巨石群は、直径104m、深さ1.5mの同心円状の堀、直径100mの土塁、56の土坑群(オーブリー・ホール:直径86m)にかこまれている。北東端には開口部があり、北東方向へ約3kmのびる道路状遺構へつながっている。道路状遺構の入り口付近には方形の広場があり、ヒール・ストーンとよばれる高さ5mの石が直立している。

このストーンヘンジは1度につくられたものではなく、数次にわたって築造・改築されている。中心の巨石群をかこむ外側の土塁、堀などが最初つくられ、前2200年前後にブルー・ストーンがはこびこまれた。そして青銅器時代にトライリソンなどの巨石群が築造されている。これらの巨石を遠くからはこびこんだのは、前1600〜前1300年にここで集落をいとなみ、ヨーロッパ各地とひろく交易をしていたウェセックス文化のにない手の人々と考えられている。

1953年、立石から斧(おの)や短剣の彫刻が発見された。前1600〜前1400年にイギリスでつかわれていた青銅製の斧と、前1600〜前1500年にギリシャの青銅器文明として知られるミュケナイでつかわれていた短剣に類似しており、同文明との関係が注目される(→ エーゲ文明)。

1964年アメリカの天文学者ホーキンズは、ストーンヘンンジの配列や高さなどを測定し、さまざまな角度から分析、天文台説を提唱した。中央の聖壇石とヒール・ストーンが、夏至の日の出と深い関係にあることなどがわかり、夏至や冬至、春分や秋分、日食や月食(→ 食)を予測するためにつかわれた可能性を指摘した。

アイルランドのドルメン

アイルランド南西部のバレン地方にのこるドルメン。ドルメンは「巨人のテーブル」といわれてきた巨石記念物で、イギリスではアイルランドだけでなく、ウェールズやイングランド西部にもよくみられる。墓の遺構と考えられている

大湯環状列石

野中堂の列石。大湯環状列石は、野中堂と約90mはなれた万座の2地点がよく知られている。ともに川原石をしいた直径40〜46mほどの外帯と直径12〜18mほどの内帯からなっている。外帯と内帯の間には、形から「日時計」とよばれる中央に立石をもつ石の遺構(写真中央)がいくつかずつ配されている。これらの遺構は墓地としてつかわれたものと考えられている。秋田県鹿角市十和田大湯。縄文時代後期。Encarta Encyclopedia藤井一広/世界文化フォト

ストーンヘンジ

ストーンヘンジは、中心に高さ7mほどの巨大な組石5組を馬蹄形に配置した巨石記念物である。イギリス南部、ソールズベリー平野のほぼ中央にあり、前3000〜前1000年ころに3段階にわけて造営されたと考えられている。この巨石記念物がどのような目的でつくられたのかはわかっていない。かつてはケルト人の信仰するドルイド教の祭祀(さいし)場とか、ローマ支配時代の神殿とみる説があったが、現在では太陽信仰と関係の深い祭祀場、あるいは天体の運行をもとにした時計か暦であるとする説が有力である。

カルナック列石

フランスのカルナック列石は、3群あり、花崗岩の自然石が東西方向に10〜13列たてならべられている。その長さは、1km以上のものもある。起源や目的には諸説あり、よくわかっていない。

エーブベリーのストーン・サークル

空からみると、円形の構造がよくわかる。土塁の内側にきずかれたサーセン石のサークルの中には、さらに2つのサークルがある。17世紀以前には、魔女のくる場所として恐れられて近づくものもなかったため、巨石のほとんどがのこり、とぎれのない環をつくっていた。その後、石は少しずつとりのぞかれ、建築用資材としてつかわれた。有名なストーンヘンジの北約30kmにあり、前2800〜前2700年ころの築造。

イギリス、エーブベリーのストーン・サークル

イングランド南部のエーブベリーにある新石器〜青銅器時代の巨石記念物である。3つのストーン・サークルのうち最大のものは、高さ約4mの巨石が外径320mほどの環状にたちならんでいたが、現在は30個ほどしか確認できない。遺跡全体の広さは11.5haにおよぶ。