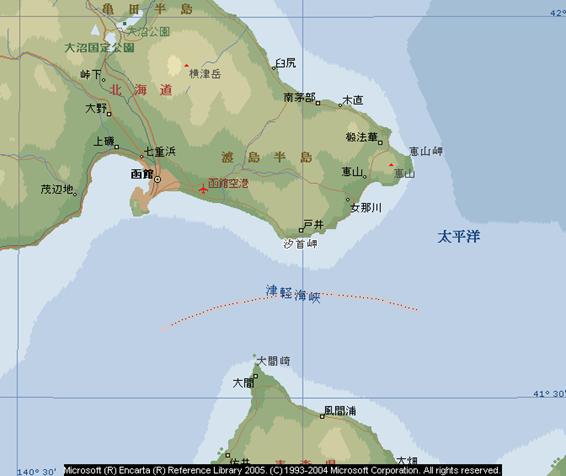

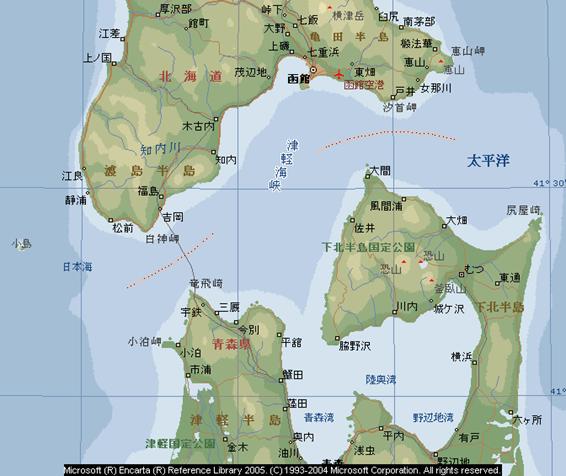

津軽海峡

つがるかいきょう 北海道と本州をへだて、日本海と太平洋をむすぶ東西約100km、南北20〜50kmの海峡。北は函館湾、南は平舘(たいらだて)海峡をへて陸奥(むつ)湾に通じる。東部は250mをこえる深さになるが、西側には津軽半島と松前半島をむすんだ水深130mほどの地帯があり、青函(せいかん)トンネルはその浅い部分を通っている。最深部は449m。

北海道と本州はかつては陸続きだったが、断層運動で津軽海峡が生じた。海峡を境に動物の分布がことなり、サル・カモシカなどは本州側、ヒグマ・エゾシマリス(→ シベリアシマリス)・エゾナキウサギ(→ キタナキウサギ)などは北海道側に生息する。この境界はブラキストン線とよばれる。しかし、青函トンネル開通で、わずかだが本州側のジネズミが北海道にわたるなどの変化がみられるようになった。

日本海側から対馬(つしま)海流がながれこみ、海峡の東で親潮と合流する。沿岸には魚介類が豊富で、日本海と太平洋を回遊するマグロ・イワシ・サケなどの定置網漁がおこなわれる。イカ釣り船の漁火(いさりび)は風物詩として知られ、アワビ・タコ・ウニ漁のほか、ホタテガイの養殖が盛んである。

江戸時代までは津軽半島の三厩(みんまや)と渡島(おしま)半島の福山(松前)間が船でむすばれ、松前藩の参勤交代にも利用されていた。1891年(明治24)に東北本線が開通してから、青森〜函館間に航路がひらかれ、1908年からは青函連絡船が就航した。54年(昭和29)の洞爺丸(とうやまる)台風では青函連絡船5隻が沈没し、最大の惨事となった洞爺丸の沈没では死者・行方不明者1139人をだした。88年に青函トンネルが開通、JR津軽海峡線により本州と北海道が直接むすばれ、連絡船もなくなった。途中に2つの海底駅がある。青森・函館間にはフェリーも通じている。

木古内町 きこないちょう 北海道南西部、渡島支庁(おしましちょう)上磯郡(かみいそぐん)の町。松前半島東岸に位置し、津軽海峡に面する。1942年(昭和17)町制施行。面積は221.88km2。人口は6557人(2003年)。

江戸時代から和人の漁業集落があり、内陸部の開拓は1885年(明治18)山形県からの士族の集団入植を境に盛んとなった。JR江差線や国道228号などがとおる江差、松前方面への交通の分岐点で、1988年のJR津軽海峡線開通を機に北海道の玄関口として脚光をあびた。町の背面の山岳地帯からながれでた大小河川の流域は肥沃(ひよく)な平坦地で、稲作と畜産を主体とした農業がおこなわれているが、近年は農家個数が減少傾向にあり、トマトなどの施設園芸に力をいれるなど生産性の向上をはかっている。かつてはイワシ漁でさかえた漁業も、近年は資源管理型の漁業に転換し、ホタテガイやコンブ、ウニ、アワビなどの増養殖、サケの孵化(ふか)事業をおこなう。町域の約90%が山林のため、製材業や木工業が発達している。

大間崎 おおまざき 青森県北東部、下北半島の北西端にある岬。本州最北端の地で、北海道の汐首岬(しおくびみさき)と相対して津軽海峡の最狭部(約17.5km)をなしている。沖合600mにうかぶ弁天島に大間埼灯台(高さ25.4m、光達距離約31km)と霧信号所がある。

大間平とよばれる低位海岸段丘の突端に岬が形成されており、海岸一帯は砂浜が広がる。周辺の海中は浅い岩礁地帯で、海食崖にかこまれる弁天島との間の海域は渦をまいてながれる急潮のクキド瀬戸となる。

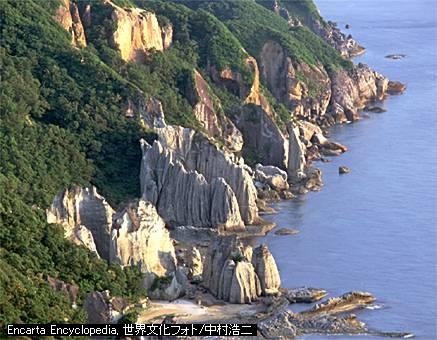

仏ヶ浦

半島の西側、佐井村の仏ヶ浦。硬質凝灰岩の断崖が海食作用によってけずりだされた海岸がつづく景勝地で、付近には海中公園も建設されている。

海食崖

海食崖(かいしょくがい)は、波の浸食によってできる崖(がけ)である。陸地が海にしずむと、その突出部が岬となり、波によりけずりとられ、潮流により岩屑(がんせつ)が沖へとはこびさられる。けずりとられた岩は断層や節理面にそって崩壊するため、海食崖は地質構造にしたがった形となる。![]()

![]()